FUJITSU ARROWS Tab Q584/H

2020年08月購入。お値段7,980円。

さて、ある程度環境を整備するところまで出来ましたので、軽くインプレッションを。

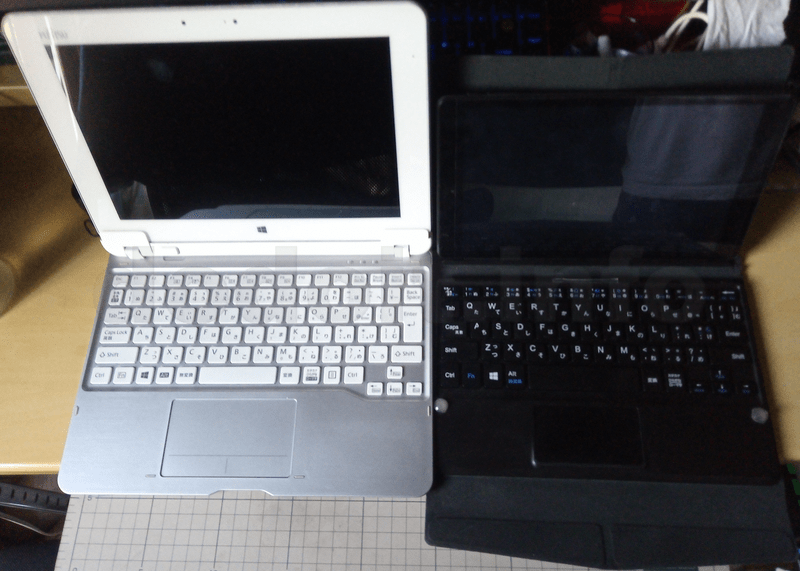

まずは早速、大きさ比べ。

Q584/Hが左、Mouse WN892が右です。

映り込みを気にしてアクロバティックな姿勢で撮っていたらボケボケです。

キーボード面はそれほど差が無いようにも見えますが、画面はQ584の縁の太さが影響してやたらと大きく見えます。

Q584は10.1インチ。WN892は8.9インチで、縦横比はどちらも16:10です。

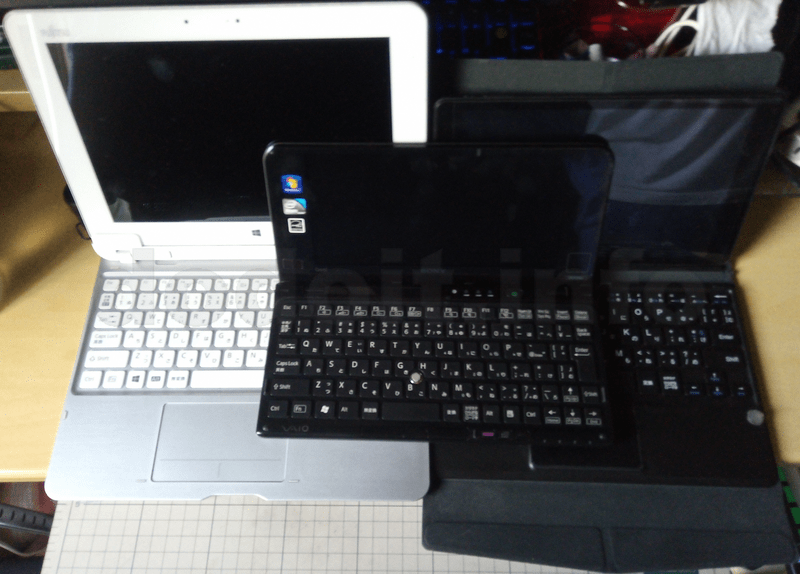

ではそこに、Sony VaioP (VPCP11AKJ)を乗せてみましょう。

VaioPは解像度1600×768という横長画面であるため数値上は8インチでWN892に近いですが、実態はがっつりと小さいです。

ただ、キーボードを真面目に作り込んでいるだけあって、本体幅はWN892よりもVaioPの方が若干大きいです。

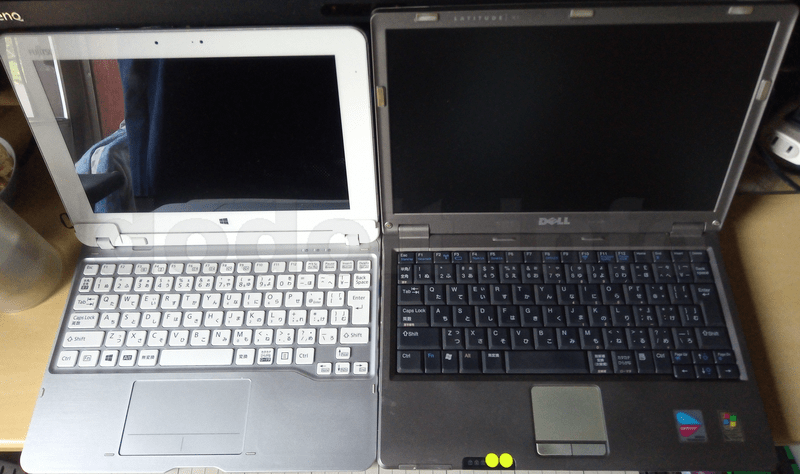

今度は逆に、Q584/Hよりも大きいDell LatitudeX1との比較。

Q584の画面の縁取りが大きいせいで大差無いように見えますが、一応一回り小型ではあります。

ちなみにLatitudeX1の解像度は1280×768で縦横比は5:3。16:10よりも若干横長(というより縦32Pixel分少ないんですよね)です。

スペックでも比較しておきましょう。

| 機種 | 幅(mm) | 奥行き | 厚み | 画面幅 | 画面高さ | 画素数横 | 画素数縦 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VaioP | 245 | 120 | 19.8 | 182.4 | 87.6 | 1600 | 768 |

| WN892 | 231 | 137 | 9※ | 192 | 120 | 1280 | 800 |

| Q584/H | 267 | 180.8 | 9.9※ | 216.96 | 135.6 | 2560 | 1600 |

| LatitudeX1 | 286 | 196.8 | 25 | 263 | 158 | 1280 | 768 |

※WN892とQ584/Hの厚みはキーボードを含んでいません。

個人的には、VaioPのキーボードにタッチパッドを加えてその分画面も大きくした感じがベスト(これ過去記事でも何回も書いているんですけど)なので、本体サイズ245×160くらいの10.1インチ1920×1200があると最高です。

って書くと前回記事(FUJITSU ARROWS Tab Q584/H (到着前))で新品では一択と書いたCHUWIのHi10 Xが結構近いことがここでも明らかになってしまうのですが。

ベッドで寝そべって物書きするには、目線を上げずに済む方が助かりますので、Q584/Hの画面下の縁の太さとキーボードへの固定部分の高さが大きいのはネガ要素ではあります。

ただ、これが、机の上に持ってくると一転して、この嵩上げのお陰で多少見やすさが改善されるという真逆の効果があるので一概にどっちがとは言いづらいところでもあります。

最近のノートPCでも画面縁を一所懸命狭くしているけど画面下部だけは無頓着ですよね。(あれ、下まで画面伸ばしてくれても良いのにね。臓物があるから簡単にはいかない(それやると分厚くなる)のは分かるけど))

あ、この個体ではヒンジのグラつきはありませんでした。ただ、タブレットを嵌める受け皿が浅くて緩いので、そこである程度グラつきます。あまり気になるなら隙間テープとかでスキ詰めれば良いんじゃないですかね。(見た目無視)

Q584/Hのキーボードは配列も自然で、やや縦方向のピッチが縮められている点が気になってはいましたが、特に問題なく打てます。(あんまり正方形から逸脱すると筆者は打ちにくさを感じるようになります)

まあ、少なくともWN892とは雲泥の差ですわ。わははは。

Q584/Hの解像度は2560×1600と高精細で、うちのデスクトップ環境やLeTV LeEco Le Max 2 X821の2560×1440を超えて、うちではもっとも解像度の高い画面となっています。

消費電力や性能的には厳しいものがありますが、フォントは綺麗になりますね。確実に。

見た目で別格な感じが出るので、WN892がさらにちゃちく感じてしまうという。(^^ゞ)

そのWN892との性能差についてですが、WN892が2015年発売のWindow10搭載PCで、Q584/Hは2013年発売のWindows8.1搭載PCなので、ざっとまるまる1世代Q584/Hの方が古い製品となります。

しかしながら、WN892は安さが自慢の普及機、Q584/Hはいたれりつくせりの文教向けですので、ほぼ完全にQ584/Hの方が1回り上の性能を所持しています。

これはもう、Q584/Hに触れた最初の感触からして『スムーズさが違うわ』って分かるレベルなんですが、それだけでもなんなので、一応比較できるものは比較しておきます。

| 機種 | Q584/H | WN892 |

|---|---|---|

| SoC | Atom Z3770 4C4T 22nm Bay Trail | Atom x5-8300 4C4T 14nm Cherry Trail |

| Clock / TB | 1.46GHz / 2.39GHz | 1.44GHz / 1.84GHz |

| RAM | 2GB x 2(DualChannel) | 2GB (SingleChannel) |

| Strage | SSD 64GB | eMMC 32GB |

| WiFi | a/b/g/n | b/g/n |

SoCは例えるならCorei7対Corei5のような位置付けなのですが、Cherry Trail世代のx3は28nmで製造されるまるっきり別物(製造からして外に出してますしね)なのでこのx5-8300は事実上Cherry Trail世代の最低ランク品です。

Z3770はその後Z3775、Z3795などのさらなる上位品が出されてはいますが、一応はBay Trail世代の上位品です。

細かいことは分かりませんが、Atomの22nmから14nm初代への進化では主にGPUを強化していて、CPU部はあまり変化が無いらしいです。

それでいて、TurboBoostClockで約3割という大きな差が付いていますので、ここで差が出ます。(x7-8700とかだったら確実にx7の方が速いんでしょうが)

ついでに言うと、22nm世代の方が流石に電力食いで、BoostするとQ584/Hはかなり熱くなります。しかし、放熱がきちんと出来ているからこその熱さとも言うことができ、Boostはかなり安定して継続します。

一方のWN892、BoostClockが低いのでこちらもそれなりにクロックは維持しますが、ちょっと熱を持つとタッチパネルが暴走します。プラ筐体なので持ってもそこまで熱くはなりませんが、逆に言うと放熱のことはほとんど考えていない。(だから安く作れる、ってところもあるのかとは思いますが。)

RAMのクロックは調べられていないのですが、仕様上Z3770はデュアルチャネルに対応していてx5-8300はシングルのみですので帯域はZ3770の方が高くできます。

SSD対eMMCも言わずもがなですね。

いろんなところが、Q584/Hの方が電力は食うけど性能も出る、という構成になっています。

これらが組み合わさって、ボトルネックを感じ難い、すっきりした操作感(あくまでもWN892に対してですよ)が演出できているんだと思います。

触っていてストレスを感じ難いのは明確にQ584/Hの方です。

それを裏付けるかのように、WinSATの結果を貼り付けておきましょう。

どちらもWindow10 32Bit版、バージョン2004での計測結果となります。

| 機種 | Q584/H | WN892 |

|---|---|---|

| System | 4.7 | 4.3 |

| Memory | 5.5 | 5.5 |

| CPU | 7.9 | 7.5 |

| Graphics | 4.7 | 4.3 |

| Disk | 7.05 | 6.75 |

Memoryの結果が同値になっていますが、Bandwidthを見てみると「9966.30469MB/s」vs「7225.61621MB/s」でやはりQ584/Hの方が高いレートを弾き出しています。Q584/Hはデュアルチャネルであると見てよいのではないでしょうか。

この性能の代償は消費電力という形で跳ね返って来ています。

アイドル時は2W、画面消灯で1Wとこの辺りはAtomタブレットらしい省電力っぷりを見せてくれますが、画面最大輝度にして高負荷になると10W(きっちり負荷を掛けたわけではないのでそれ以上もあり得ます。)を記録。

これは45nmの初代AtomのフラッグシップであるZ560を積んだVaioPでも届かない電力食いです。(が、LatitudeX1まで遡るとアイドル最低で10Wですので、実はそう大騒ぎするほどものでもないかと)

なお、10.1インチと2560×1600という解像度が消費電力を押し上げている側面もありますので、仕方が無いところもあるかも。

それを補うかのように38Whという大容量のバッテリーを積んでいるわけですが、これはVaioPのSバッテリーの倍容量です。WN892もほぼVaioPに近い容量なので倍ですね。

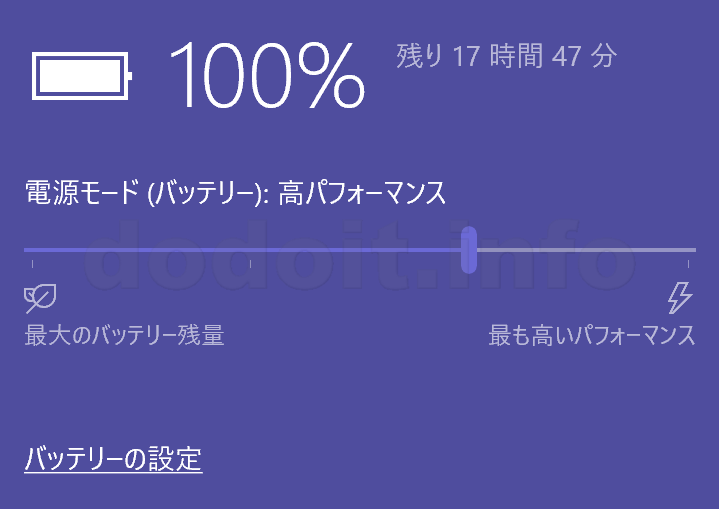

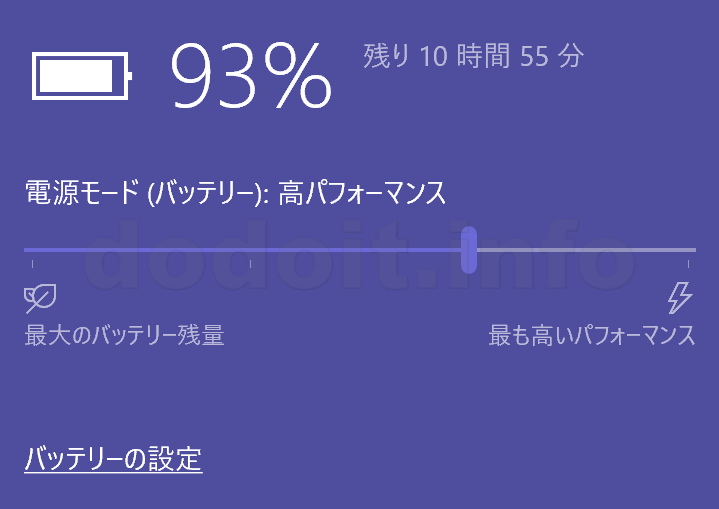

仕様上JEITA1.0で約15.5時間も持つそうですが、6〜7年経過しているだろうQ584/Hの中古でも、

こんな強気な表示を見ることが出来ます。

バッテリーのヘタりを危惧してはいましたが、少なくとも極端にヘタってはいなさそうな個体に当たったようで良かったです。

ただ、開封時点ではスッカラカンで、時刻の設定さえ飛んで消えてましたけどね。(ちなみに2019/08/05に取得されたスクリーンショットが1枚入っていたので、恐らくこのときがショップへの入荷&動作確認時で、それから丸一年放置在庫だったことが伺えます(^^ゞ))

しかし、このQ584/Hが『安物タブレットとは違う』という点はACアダプタを挿したらすぐに起動した、というところにあります。

多くのスマホやタブレットはシステムへの給電に必ずバッテリーを経由するようになっていて、バッテリーが枯渇すると、ある程度充電して容量確保できるまではシステム起動ができません。

しかし、Q584/Hはバッテリーが枯渇していても起動できる。

これは、この製品の成り立ちがノートPC側にあることを物語っています。

つまり、この製品、バッテリーがヘタってもACアダプタ給電ができれば使用を続けることができます。多分。恐らく。きっと。

この構造は充電と給電を同時にしなくても済む分バッテリーに優しいという可能性もあり、安物タブレットよりかはバッテリーのヘタりを遅くすることができるんじゃないかと思います。

余談ですが、ただだからと言って何でもかんでもノートPC形式の方が優れていると論じたいわけではありません。

ノートPC形式を実現するにはACアダプタだけでシステム全体を駆動できるだけの余裕を持った給電能力が必要となります。

つまり、電力供給量が確実に確保できるとは言えないUSB充電では絶対に無理がある話です。

そのため、スマホ・タブレットではもっとも確実に給電できるのがバッテリーとなるので、とにかくバッテリー経由、という仕組みにならざるを得ない側面があります。(コストダウンも大いにあるでしょうが)

それにしても、Q584/Hは一応、microUSB端子経由での充電にも対応しているので、贅沢な設計しているんじゃないでしょうか。

先程は凄くバッテリーが持ちそうな印象の画像を貼りましたが、Q584/Hは高負荷になるとかなりの電力食いマシンになりますので、作業の具合によっては簡単に、

バッテリーがガンガン減り、駆動時間予測も大きく変動します。

画面が小さいのでモバイル使用を想定しがちですが、この機種は基本据え置き使用で考えた方が幸せになれるマシンです。

重たいし、バッテリーの持ちにも変動要素が多いので。

性能が必要なときにAtomながらも極力性能を引き出そうとしてくれる代わりにバッテリー残量が減りますので。

もちろん、性能を抑える設定をすれば、長時間バッテリーを持たせる運用が可能ですが、そうなるともっと低性能の機種でも良かったよね、って感じにもなります。

まあ、中古購入なのでその辺はあまり拘るところではありませんが。

なお、この機種、前回記事でも書きましたがゲームとか動画視聴などには不向きですので、娯楽目的で安易に手を出すと失敗します。

特に、近年すっかり当たり前になったH264コーデック動画の再生支援がこの時代のAtomSoCには付いておりませんので、画面解像度が無駄に細かいのと合わせて動画再生は苦手な部類、と言っちゃって良いのではないでしょうか。

反面、文字データ処理などではそういった弱点が露呈しませんので意外なほどスムーズに使えます。

重いと思ったらエフェクト切りましょうね。エフェクト切ったって画面は綺麗です。

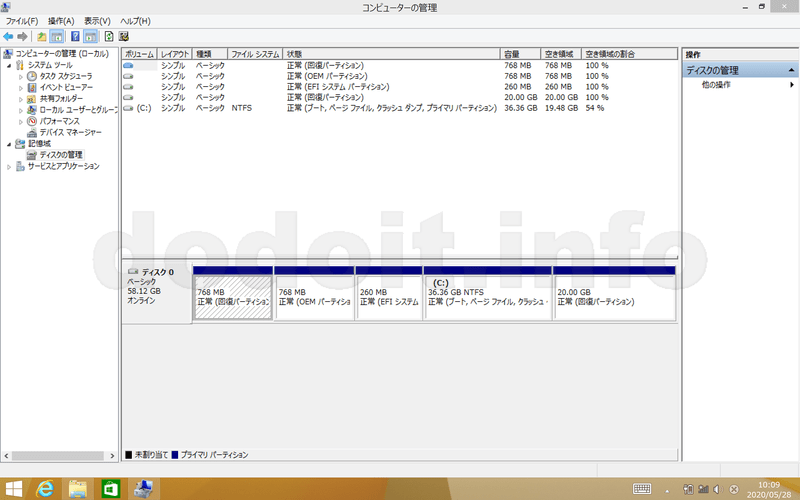

ところで、このQ584/H、素の状態ですと、回復パーティションに盛大にストレージ容量を奪われていて、せっかくの64GBが随分とフリーエリアを削られてしまっています。

これは(個人的に)Windows10クリーンインストール待ったなしですわ。

でも、ちょっと待って!

リカバリディスクの作成は是非やっておきましょう。

とくに、Windows8.1に戻ってくる気が無いとしても、ドライバディスクは絶対に作っておいた方が良いです。

というのも、サイトに乗っているドライバは更新があったものだけであって、製品に添付したものから更新の発生していないドライバについてはサイトに乗っていないからです。

Windows10にしても使えるドライバはあります。(筆者はタッチパッドのドライバをこのドライバディスクから適用しました)

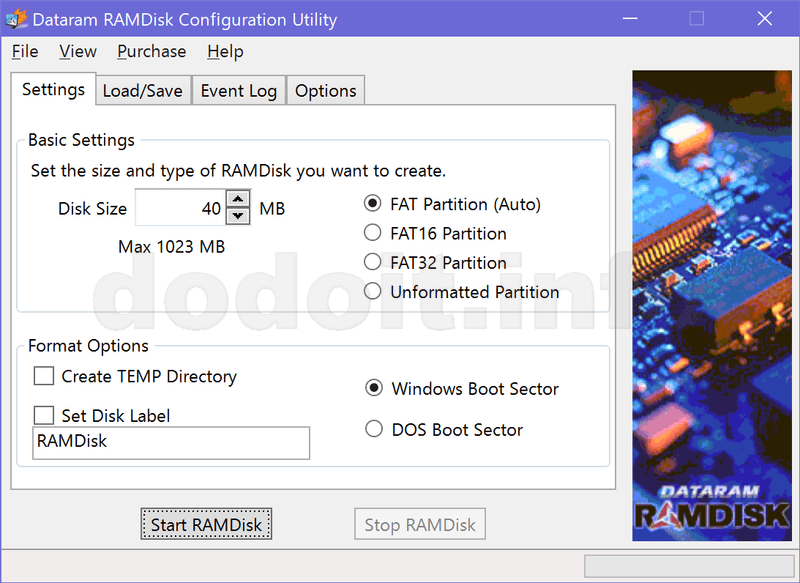

んで、気になっていたRAM4GB積んでいるのに32BitOSのせいで2.89GBしか使えないという件なんですが……。

まず、導入しようとしたRAMDiskがことごとく動かなくて苦労したのですが、ようやく動いてくれたこれ、DataramのRAMDISKで

最大でも40MBでしか作成できません。41MB以上にすると作成失敗します。

これでは意味が無いのでRAMDiskの導入は諦めました。

このDataramのRAMDISK、WindowsXPでRAM8GB積んでいたときにもお世話になっていたアプリなので、OS管理外領域を使ってくれていると思いますが、うーん。やっば、2560×1600なんていう高解像度ですからね。そっちにたっぷり予約されているんでしょうかね。

仮想環境入れてゲストに64BitOSとか息巻いていましたが、RAMもストレージもそこまで余裕あるわけではないと分かったので、このまま大人しくWindows10 32Bit一本で使うのが一番良さそうです。

もしかしたらTex環境のためだけのLinux導入くらいはするかもしれないけれども。

使い勝手が良ければ交換用バッテリーを買うかも、みたいなことも前回記事で書きましたが、このレベルだったら、バッテリー単品を4,000円弱で個人輸入するよりも、Q584/Hをもう1個買ってどっちかグズったらニコイチにするとかの方が良いような気がしました。

ただ、同時に、それ以前に、特に追加で何か買わなくても性能的に使う気無くなるまで持ってくれそうな気も150%くらいします。(^^ゞ)

あー、多分使い物にならないだろうけれども、一応Inkscape入れてペンタブ試してみるかなあ?

あ、画面輝度の微妙な揺れが気になる人は、自動輝度調整をオフるだけでなくIntelGraphicDriverの設定の方で省電力機能も切りましょう。

表示内容の微妙な変化で輝度調整を本当に細かく刻んでくれますので、逆に常にチラついてしまい、筆者は最初バックライト不具合個体かと思ってしまいました。

というか、IntelGraphicDriverの省電力設定がこんなにきっちりと目に見える制御を行っているケースを初めて見た。

追試と追記

いつものように、完璧な調査ができているわけではありませんが、このPC、スリープ時のバッテリー消費が多いです。

なにぶん中古ゆえ、バッテリーのヘタりとの区別が付きにくいのですが、このPCだとなぜか出てこない設定項目というものが多々あります。

恐らくですが、元が文教向け故に、安全で画一的な環境を強制するために設定が固定化されていて、その画一的な環境を崩せてしまうような設定項目は出てこなくなっているか、設定を変えても無視されるようになっているっぽいんです。

BIOSに入って、何も変更せずに抜けようとしても「設定が変更されています」、って出てくるので強制的に毎回設定上書きするようなロジックが組まれている感じです。

いろいろと弄ってみてはいるのですが、寝て起きたらだいたい20〜30%くらいはバッテリー残量が減ってしまいます。

このPCのバッテリー容量を考えると結構な減りだと思いますが、改善もできなさそう。

ACアダプタを接続すると、バッテリーがガンガン充電されていってしまうので、microUSBで給電しながら使うのがバッテリーのヘタり防止的にベターかなという気がしますが、microUSB給電ではアイドルであってもバッテリーが微減していきます。

どうやら給電能力に関わらずmicroUSB経由ではMax500mAという縛りを律儀に守っているのかな、と予想される動きになっています。

スリープにすれば流石にmicroUSB充電でもバッテリーは充電されていきますが。

これらの独自の縛りがWindows以外のOSならば機能しない、というのであれば、LinuxをメインOSにすることも考えなくもないんですが、試すのも時間が掛かりそうだし、どうしようかなあ。

Liveで動作することは確認できているんですが、PAEカーネルは試せていないので使用可能なメモリはWindowsと全く一緒。

もしLinuxにした方がスリープ時のバッテリー消費も減ってメモリも4GBフルに使えるのだったらメインをLinuxにするところですが、かなりごりごり深入りしないと実現可能かどうか判断できないっすねえ。う〜む、どうしよう。Windows10で結構整備しちゃったしなあ。

あ、ちなみにLinuxの表示を信用するのであれば、筆者の個体のバッテリー残存容量は29Whで80%だそうです。(SSは撮るの面倒そうだったので(ネットワークつながってないしPrintScreenキーも反応しなかったLive版なので)撮ってないです)

追記その2

せっかくの付属キーボードが、という気がしなくもないですが、ベッドで使うときにはタブレット単体にしてキーボードにはTK-FBP037を使用すると、マットレスに程よく沈んで画面下の分厚い縁が全く気にならなくなり目線も無理に上げる必要が無くなり、また、TK-FBP037との幅もほぼ同一で奥行きはかなり減らせて裸眼でも見やすい距離にしやすくなり、いろいろと収まりが良くなりました。

WN892で時折起きていた『勝手にキー連打』される症状も、まだ使用時間そのものが少ないため断定はできませんが、一度も起きていないので、ベッドで物書きするときにはこの組み合わせが最強かもしれません。

(というか、良く良く考えてみると『勝手にキー連打』現象ってWN892でしか発生したことがないような気がする。WN892では付属のキーボードでもこの病気が発生することがあるので無線キーボードの問題というよりも単純にWN892のデキがとことん悪いだけなのかもしれない……)

スリープ時のバッテリー消費は機内モードにしてWiFi接続を切ると大分マシになります。

が、それ以前に、Windows10の起動がこのPCでは意外に速いので、割と『シャットダウンしちゃって良いや』、って思えるのが救いです。

あれもこれも不出来で我慢を強いられたWN892や経年劣化(筆者も含めて)に苦しめられるVaioPなどに比べてあれもこれも融通が利くので快適過ぎる。(^^)

追記その3

しばらく使用した結果、結局、BluetoothキーボードTK-FBP037で突然『勝手にキー連打』される症状は結構な頻度で遭遇することになりました。

Escキーを連打していれば止まってくれるWN892と違って、Q584/Hでは一度接続を見失うと、Bluetoothオフ/オンして認識し直すまで連打を止められません。

それだとあまりに遅く、被害が甚大になりますので、タッチパネルやWindowsボタンなどを駆使してアクティブウインドウを変更するなどの対処をした後に被害の復旧がようやく始められるようになります。

不幸中の幸いで、BackSpaceキー連打の被害にはまだあっていないのが救いです。(WN892ではなぜかBackSpace連打の確率が高い)

あと、今のところ1回だけですが、スリープから復帰したときにタッチパネルが利かなくなったことがありました。

残念ながらそんなになんでもかんでもQ584/Hが優秀ってわけにはいきませんでしたね。

追記その4

購入から僅か1ヶ月少々でバッテリー残量の表示がぶっ壊れるという現象に遭遇しています。

やっぱ、バッテリーは結構ヘタってるかあ。

今まで、一晩スリープ状態で20%前後(かなりアバウトです)バッテリー残量が減っていたのだが、今は100%に張り付き表示でそこから変化しません。

バッテリー交換もほんの一瞬だけ考えたけど、購入したバッテリーが同じように劣化している可能性もあるんじゃないかと思うと、このままACアダプタ駆動を前提とした使用方法に変えていった方が良いでしょうね。

今更WN892やVaioPに戻る気は無いので、なるべくQ584/Hで粘れるようにしたいです。

あ、あと、Q584/Hがバッテリー空でも起動できる仕様で良かったです。(WN892で同じ現象が起こったら『詰み』ですからね。バッテリーをどうにかしないことには。)