タブレットの外部ディスプレイ化に失敗する

何が正解で何が間違っているのか筆者ももう分かりませんが、ひたすらに疲れました。

使わなくなった、あるいは壊れたPCのディスプレイだけを使えるようにするネタって結構ありますよね。LCDコントロール基板を使うアレ。

筆者もトライしてみたんです。

対象はDospara DG-Q10S。買った当初からプチフリ(といっても分単位で固まる)連発する粗悪品で、それでもちゃんと動くときもまれにあるため不良認定がしづらいという最悪な製品でして、勿体無いから何かに使おうとしても一つタップするだけで分単位で固まってくれるものですから、静止画ビューワーとして使うのにも苦労する有様でした。

セール品でFireHD10(2019)を購入してからは同じ10.1インチのAndroid端末でしかもFireHDはWUXGA(1920x1200)解像度で、Dospara DG-Q10Sとは比較にならないほどちゃんと動く。

となると、いよいよもってDospara DG-Q10Sの出番なんて無くなります。

で、ディスプレイだけでも使えないかなあと思って制御基板を買ってみたんです。

ぶっちゃけ、そのディスプレイ単品も決して褒められるような品質ではないのですが、モバイルディスプレイは元値が高い上に昨今の半導体枯渇(っていうか金持ちがこぞって流通止めて価格高騰を狙っているようにしか見えないけど)により更に価格が爆上げしているというのと、うちにあるHDMI対応のディスプレイが2560x1440解像度のものしか無くて不便というのと、1280x800解像度でHDMI対応するディスプレイが欲しいという理由で手を出してみたんです。

1280x800にこだわる理由は今筆者が使っているHMDの解像度が1280x800で、それ用に作ったスクリプトなりアプリなりの動作確認をHMDを被って行うのは非常に困難を伴うため、検証用として同じ解像度で同じHDMIインターフェイスのディスプレイが1コ欲しいという思いがずっとあったからです。

新規購入なんて高くてやってられないけれども、コントロール基板だけでなんとかできるのならチャレンジしてみても……、まあ結果失敗なんで損しただけなんですけどね。

ちなみに、D-Subしか入力を持っていない1366x768のディスプレイにHDMI-DSub変換を噛ましてなんとか凌ごうとして、アダプタ買ってみたりもしているのですが、表示範囲が全然合わなくて、どうしても見えないところが生じてしまって使えない、という目にあっています。

さらに、そのアダプタが1920x1080入力前提でしか動かないから悪いんだ、と思って、1280x800として騙してくれる「Hdmi Edid エミュレーター パススルードングル」なるものも買ってみたりしているのですが、まるっきり無意味でした。

なので、もうこの1280x800でHDMIを受け付けるディスプレイが欲しい問題は3つの対策に失敗して無駄金ばかりが出ていってしまっています。あ、3つじゃないわ、4つだわ。

筆者が使用しているHMD(FHDWRK5H)は物理的には1280x800の解像度を持っているのですが、どうも認識が720pとされるみたいで、解像度を強制できるWindowsでは全画面に1280x800で映すことが可能なんですが、Androidだとだめなんですね。どうしても上下に黒帯が出てしまう。

頑張って1280x800の設定にしようとしても黒帯がある上で左右方向も縮小表示になってしまうんです。

筆者はHMDで見る映像再生のシステムをAndroidTVBoxにやらせたいと思って、VontarX3というAmlogicの12nmSoCであるS905X3にRAM4GBとStrage128GBを積んだマシンを購入し、専用のアプリをわざわざ開発したんです。(といっても再生部分はExoPlayerで筆者が作り込んだ部分は再生ファイルの自動分類とか、シャッフルやシーク、再生リストの切り替えなどをジョイスティックで行えるようにする部分だけだったりしますが)

で、せっかくシステムが出来ても、HMDに全画面表示が出来なかったんです。カスタムROMも試したけどダメ。

で、HMDしかない状況でテストを続けるのがしんどいので、同じ解像度で同じHDMI入力のディスプレイがあったら多少は作業が楽になるのでは? と甘い期待を抱いたのですが、中華は辛いっす。

Androidのまま1280x800の解像度を全画面できっちり表示させたい場合はどうやら、設定を書き加えた上でROMのリコンパイルが必要そうな気配。(wn-sizeじゃ当然だめ、Rootになって設定ファイル書き換えまくっても成功しなかった)

VontarX3はSDカードでOS起動もできるっぽいのでELEC系統やLinuxを入れるという手もあるのですが、自作のアプリがゴミ化&再作成が必要になります。

もうね、どれもこれも手が届かないんですわ。あと一歩なのに。

でも、逆に言うと、全ての元凶は1280x800のHMDにあります。これを諦めれば解決。……って画角が狭くなるのは許せないし、実はこのHMD。超絶長く同じ環境で続けたいと思ってスペアを購入済みだったりします。うわあ。

再生するコンテンツも1280x800で最適化しちゃっているので、それを作り直すのももの凄い手間です。

なので、もうニッチもサッチも逝きません。

結局のところ、余計なことをせずに素直に動いてくれているWindowsによる再生環境を維持する、というのが最善の策になってしまうのです。

ただ、AndroidTVBoxの画質が綺麗そうだったし、ファンレスだから静かだし、消費電力も少ないしでできればAndroidに移行したかったんだけどなあ。

Windowsで画質や消費電力やメンテナンスなど満足させるのも結構大変だったので移行を目論んだのに、もっと大変な思いをしたでござる。

と、ひたすらどうにもならない悔しさをぶつけたところで、記録残しです。

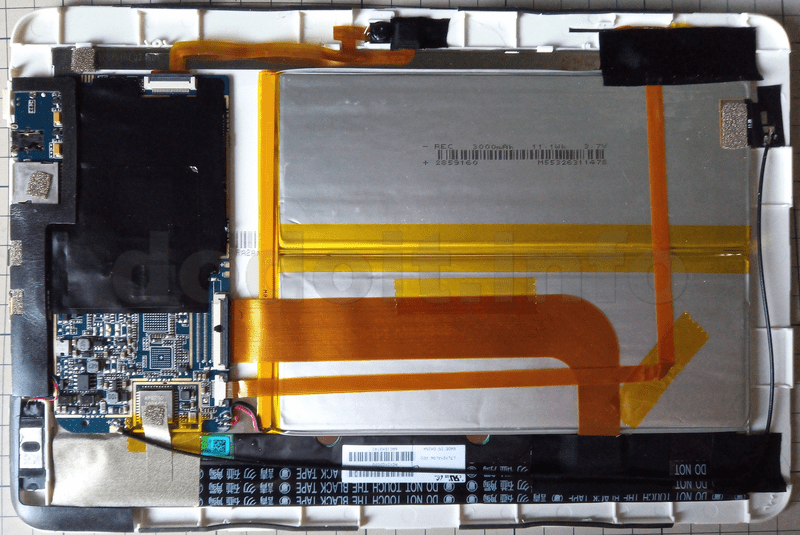

まず、Dospara DG-Q10Sの殻割りをします。

液晶モジュールは「LTL101AL06-W02」でした。

もうかなり古い製品ですので、これに対応していると明記されているコントロール基板は数少なかったです。

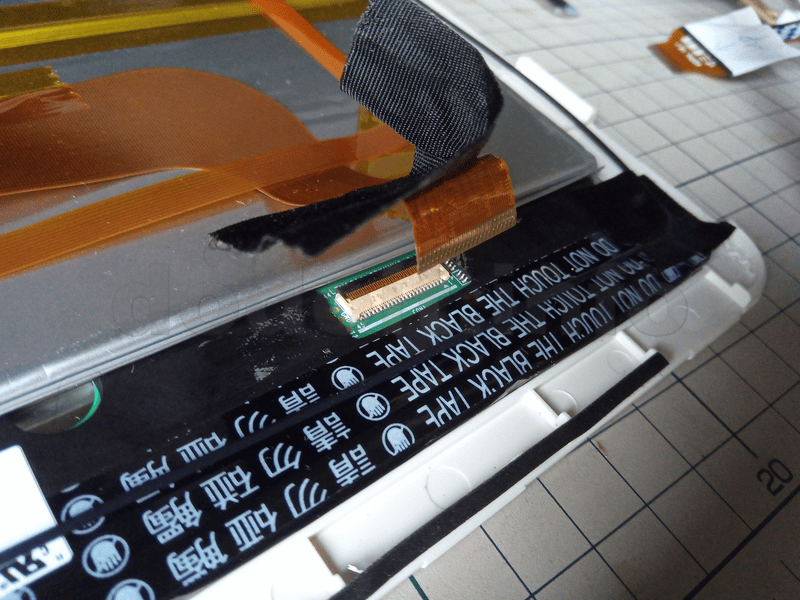

無理やりフレキシブルケーブルを引っこ抜いてしまっていますが、このままだと挿せないですね。黒い部分が抑えになっていて回転します。

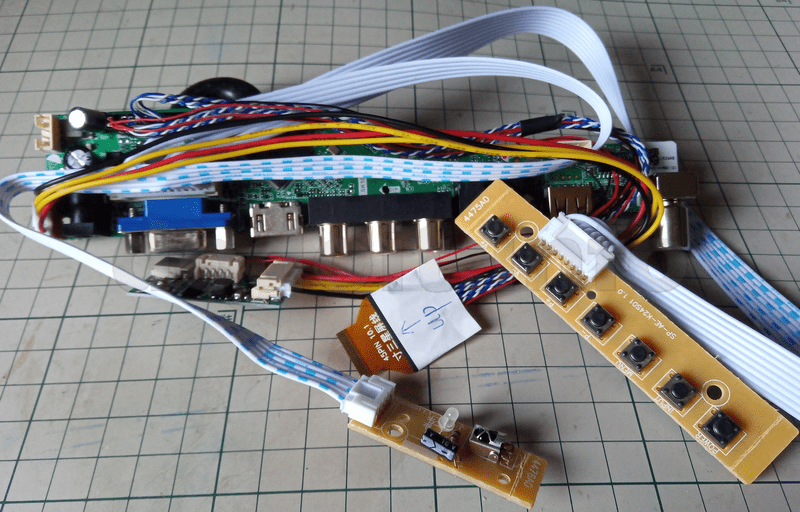

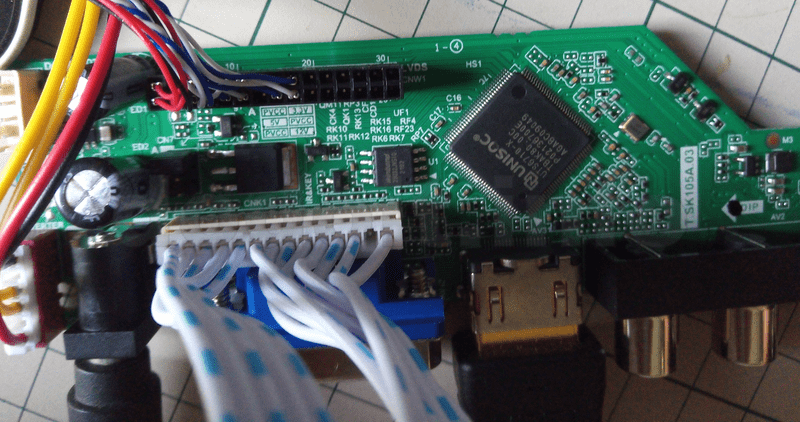

今回購入してみた基板がこちら。「Latumab Driver Board for LTL101AL06 10.1" Screen Display Matrix TV+USB+VGA+HDMI-Compatible 1280×800 Controller Board」お値段2,186円なり。

ご丁寧にケーブルのところに「UP」と書いたテープを貼ってくれていますが、これと正常に表示できなかったせいで、どっちが正解なのか余計に分からなくなりました。

でも、元の刺さり方と同じように挿せば良いんだよね?

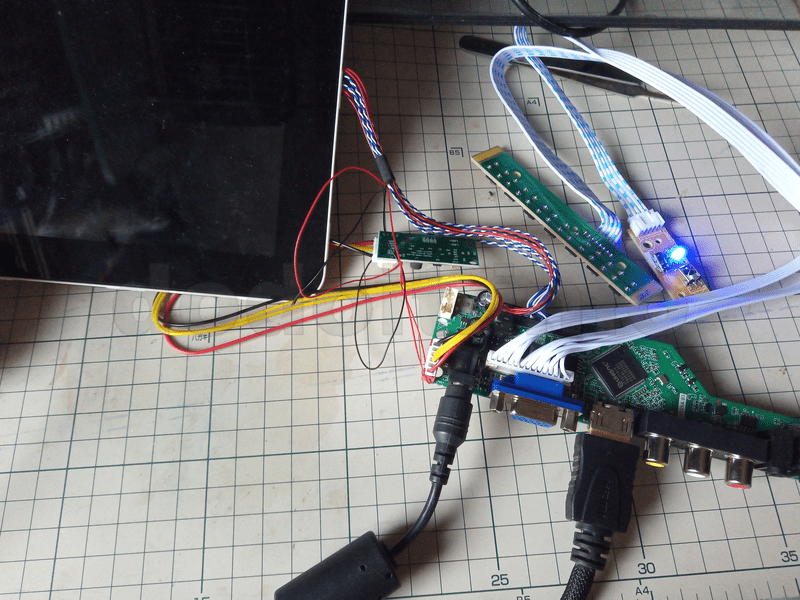

仮挿しして、電源投入してみました。コンセントオンでLED「赤」。そこからキーボードもしくはリモコンで電源オンにするとLED「青」に点灯しました。

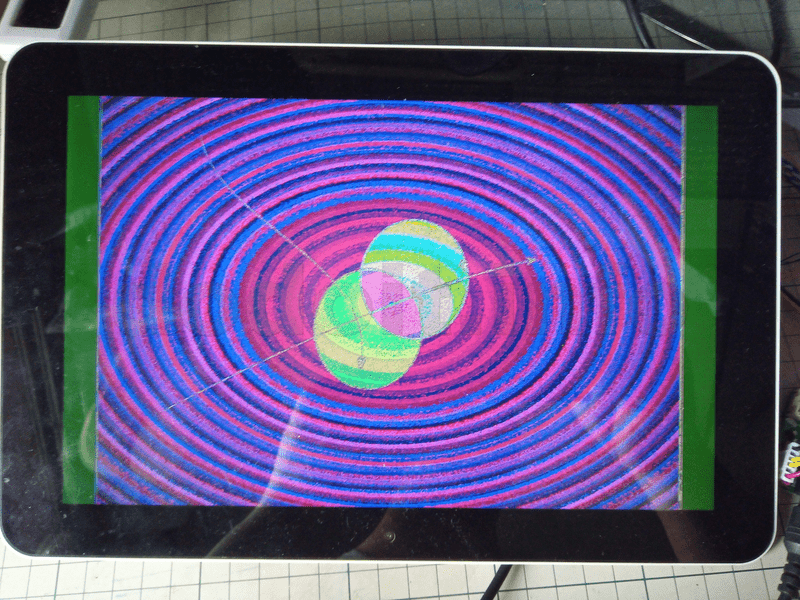

しかし、写った画像が……。

なんじゃこりゃなサイケな模様。明らかに異常な映り方です。

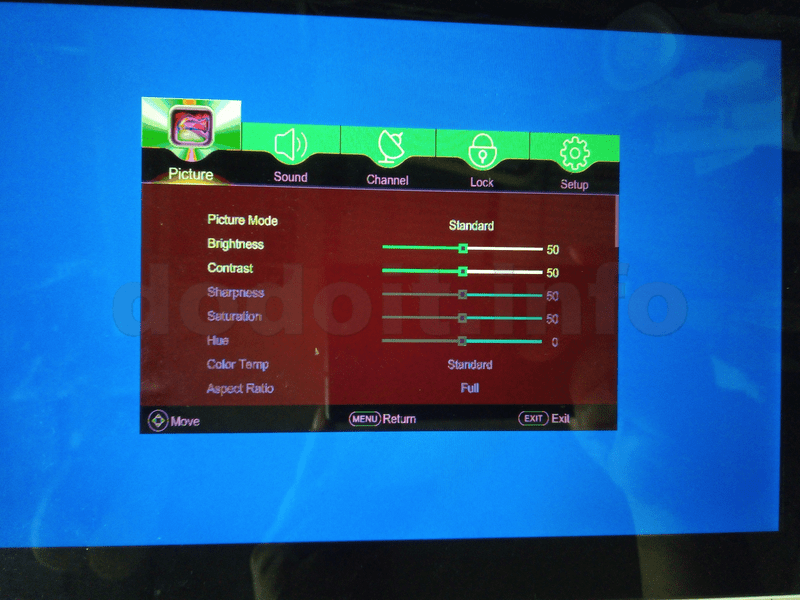

OSDメニューを出してみると……

アイコンとかも変だし、そもそも、恐らくOSDの背景色って青だよね。なんでこれ小豆色なの?

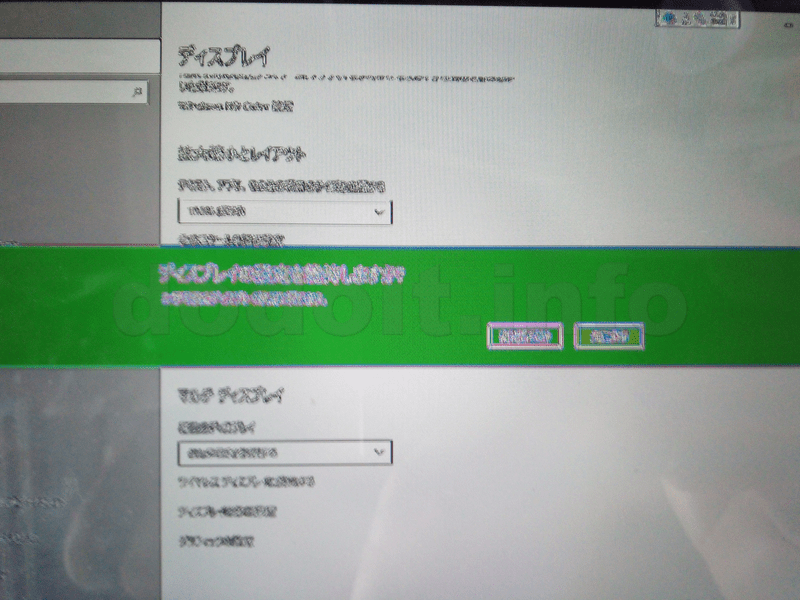

Windows10のダークテーマの設定画面のディスプレイを出している状態でミラー表示させると……

白黒反転してしまっているうえに、フォントが汚くて見えない。

完全にどこかおかしい。ケーブル逆接続とかなっていたりするのだろうか?

フレキシブルケーブルを試しに逆挿ししてみると、画面表示が無いまま12W程度の消費電力が生じる。汚いものの表示が出来ている方だと4Wなのでフレキの方向は間違っていないっぽい。

となると、この辺りの配線が間違っていたりするのだろうか?

そもそも、さすが中華なこの製品。12Vの線を黒で、GNDの線を赤で繋いでいたりして信用度はゼロ。

LVDSの信号線とか取り違えていたとしても全く驚かないぞ!

で、何通りか配線入れ替えてみたりして白黒反転な状態は多少直って、黒は黒、にはなったんだけど、相変わらずフォントは汚いし、正常な色にまでは直せていない。

また、仮に表示を直せたとしてもまだ問題が残っている。

なんとこのコントローラー、1920x1080を標準解像度としてやがるのである。

わざわざ液晶モジュールの製品型番で絞り込んだ意味がまるで無い!

これの何が困るのかと言うと、上記でも書いた、上下黒帯問題がそっくりそのままこのコントローラーでも起こるのである。

当然、この液晶本来の解像度1280x800を指定すると、上下黒帯のまま左右方向も縮小されるというクソ仕様なのである。

こんなんだったら解像度等をいろいろジャンパーで切り替えできる汎用コントローラーを調達した方がまだマシだったかもしれないね。

それにしても、このディスプレイコントローラー関連をググると成功例しか見つからないんだけど、筆者のはレアケースなんでしょうか?

皆さん成功しているのに、なぜに筆者だけ失敗するのじゃ?

とりあえず1920x1080以外の解像度は罠だらけということしか得られたものが無いんじゃが……

リトライ

2021-05-28追記:

不具合の原因をもう少し精査してショップとやり取りした結果、正しい表示を得ることができました。

その顛末は次の記事に起こしたいと思います。→『タブレットの外部ディスプレイ化リトライ成功へ』