中華なUSB Video Captureを試す

いわゆる、HDMIで入力した画像データをUSB経由で送り込み、キャプチャーソフトで映像の確認が出来たり録画が出来たりという製品です。

2022年05月購入。送料込みで760円。

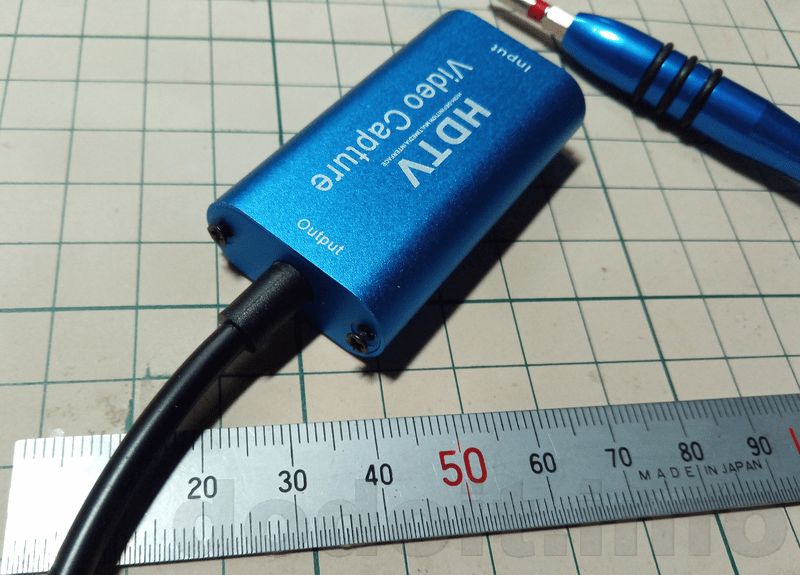

こんな感じの。

んで、この手の中華なやつというのは似たようなバリエーションが多岐に渡っています。

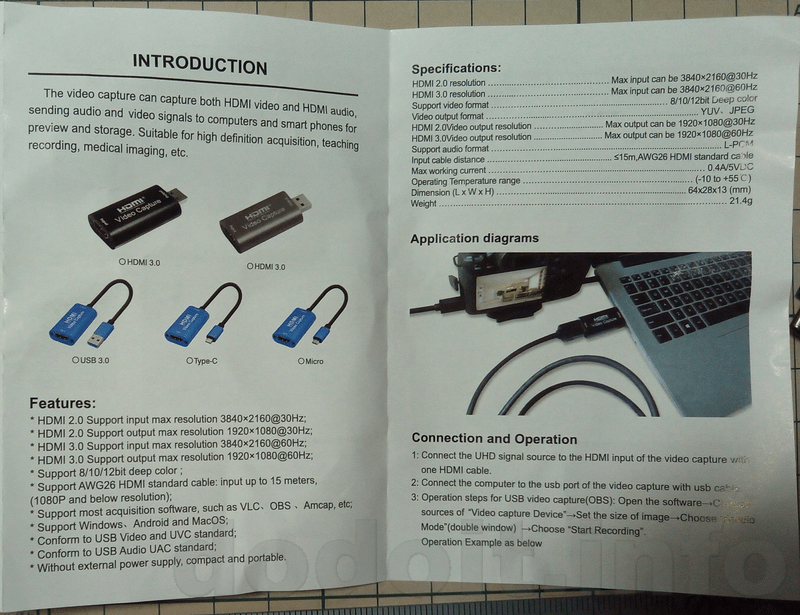

それは販売サイト上でも同じページで複数のバリエーション展開をしていたりするので分かるのですが、付属のマニュアルを見ても分かります。

このマニュアルだけで総勢5つのバリエーション。

でも、全てが同じスペックというわけではなく、HDMI2.0とHDMI3.0で最高入出力のリフレッシュレートが異なります。

っていうか、HDMI2.0とHDMI3.0って何?

調べてみると、本物のHDMI規格は現時点の最新最高バージョンでも2.1です。ので、ここのマニュアルが言っている2.0だの3.0だのというのはここ独自の記載です。

もしかしたらUSB接続の規格の方を指しているのかもしれません。

どちらも入力は4Kまでで、PCに取り込めるのはFHDまでとなっていますが、そのときのリフレッシュレートが3.0は最大60Hzまで行けるのに対して2.0では30Hzです。

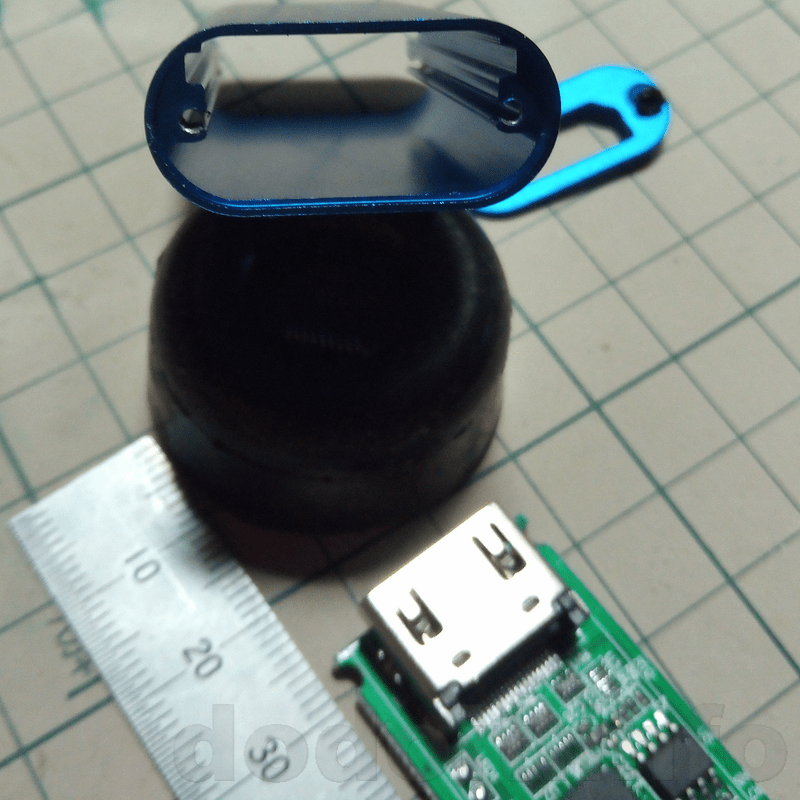

んでもって、このマニュアルの不親切な記載から何とか読み取ろうとすると、恐らく画像の直下にHDMI3.0と書かれている黒い物体だけが3.0に対応していて、特に3.0とも2.0とも書かれていない青い物体は総じて2.0の側に該当するのかなあと思いますが、はっきり言ってこれは類推の域を出ません。

理論的に過不足無い条件で記載されているものではないので、どうしても想像による補完が必要になってしまいます。

例えばこの製品は760円という安さだし3.0とは書かれていないので、3.0という期待は持てない。という具合に。

こういうわざとミスリードを誘っているようにも見える記載って大嫌いなんですけど、製造業さんはよくやりますよね。

いかにも中華って感じもしますけど、日本だって平然とやりますよ、どんな大企業でもね。

ただ、特に悪質なミスリード誘いも平気でやってきて、それに筆者も何回か引っかかってしまっているので、正直頭に来ますけどね。

最近の話で言うと、『BT5.1キーボード』って商品タイトルに堂々と付けていて、説明画像にもデカデカとBT5.1って誇示していたので購入してみたらBT3.0だったってヤツ。

もしかしたら搭載しているチップは5.1対応なのかもしれないけれど、接続方法が3.0ならそれは3.0なんだよなあ。5.1は下位互換のために3.0でも接続できるようにしているかもしれないけれど、そもそも4.0から現れたBLEとそれ以前のClassicなBluetoothは別物なんだから、接続が3.0なのに5.1とか謳っちゃダメなんだけど、その方が売れるからっていう程度のリテラシーしか無いってのが大勢なんですよね。むしろ、ココら辺正直にやっている企業がどんどんと淘汰されてしまう世の中ですよ。

んで頭に来てもう一度その販売ページ覗いてみたら「5.1」の記載だけ綺麗サッパリ消されて証拠隠滅されてました。多分、クレームがバカスカ来たんでしょうね。そりゃ来るでしょうね。BLEでしか接続できないものには3.0じゃどうやっても接続出来ないもん。5.1って謳ってるくせにClassicBTでしか接続できないって本当に詐欺レベルだろって話です。

その後製品ページそのものが消えてましたね。おまえのことやぞe-win。

と閑話も好い加減休題しまして。

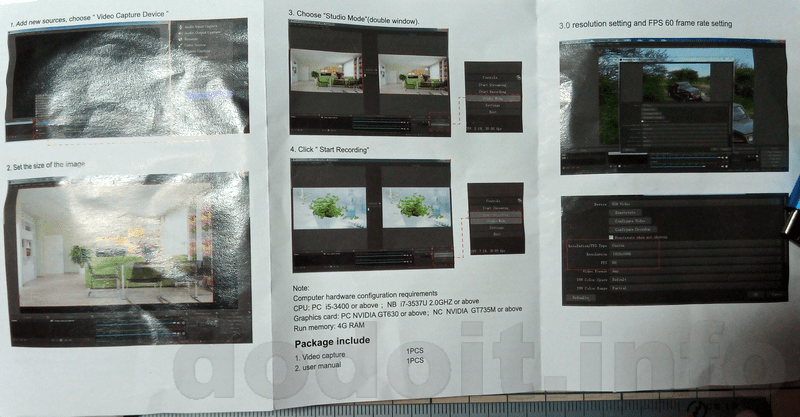

で、特殊仕様とか無い汎用品らしく、OBSなどのオープンソースのキャプチャソフトなどで入力した映像を見たり保存したりできるようです。

筆者のメイン環境はXubuntu22.04LTSですが、OBSですんなり……すんなり?

えっと、何も考えずに接続して見ようとしたところ、初期の画面だけは映るものの、その後一切画面の表示が変わらなくてしばらく悩んでいました。

まあ、筆者がこの手の製品に慣れていないせいでもあります。

もう昔のことで、設定を変えてしまったので記憶違いかもしれませんが、恐らく、OBSの初期設定がFHDの60Hzで、筆者の持っている製品はFHDだと30Hzが限度なので、即追いつけなくなってハングアップしていたのかなあ、と今では思います。

設定を下げたら画面表示がきちんと変化するようにはなりましたので。

ただですね、設定を下げてもコマ飛びしているか、そうでなくともレイテンシがかなりあるので、リアルタイムな監視が必要な用途やゲームなどには向きません。

別途モニタを用意するほどのものでは無いけれど、モニターの入力切り替えをいちいちやるのは面倒だし切り替えに時間掛かってしゃーないので、遅延があっても普段使っているPCの画面上で確認が出来るのならば嬉しい、という場面で重宝するかと思います。

例えば、他のPCのOSインストールとかセットアップ作業とかって、ずっと画面を凝視し続けるタイプの作業ではないのですが、時折確認が出来て操作が出来ると嬉しいですよね。

そういったときに、別モニターを必要とせずに、モニターの入力切り替えもせずに画面表示確認が出来るというのは、それなりに価値があるかとは思います。

しかし、この製品、廉価品なこともあって、モノがチープです。

使っているとHD解像度1280x720の30Hzまで設定を落として使っていても、青い筐体がアッチッチになります。

ちょっとその辺りをもう少し掘り下げてみましょうかね。

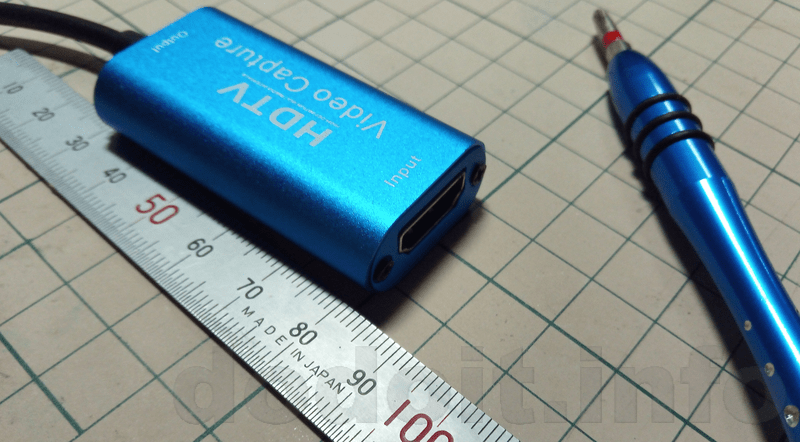

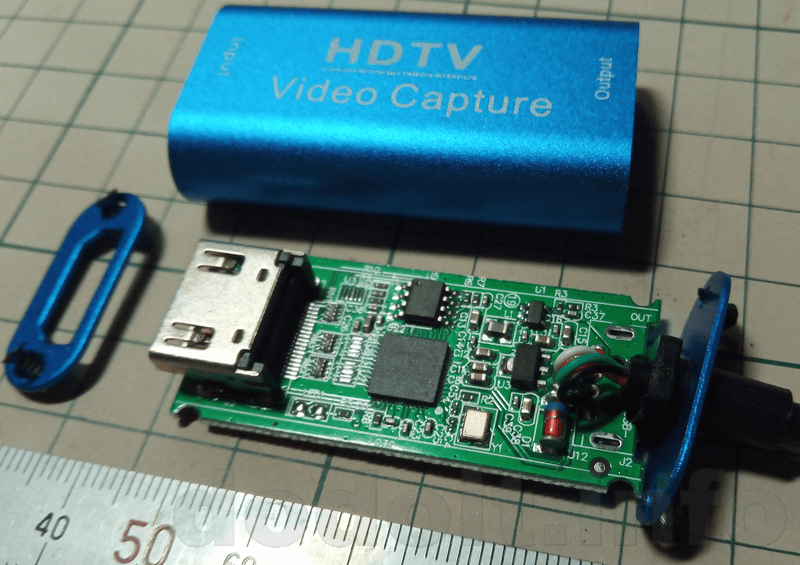

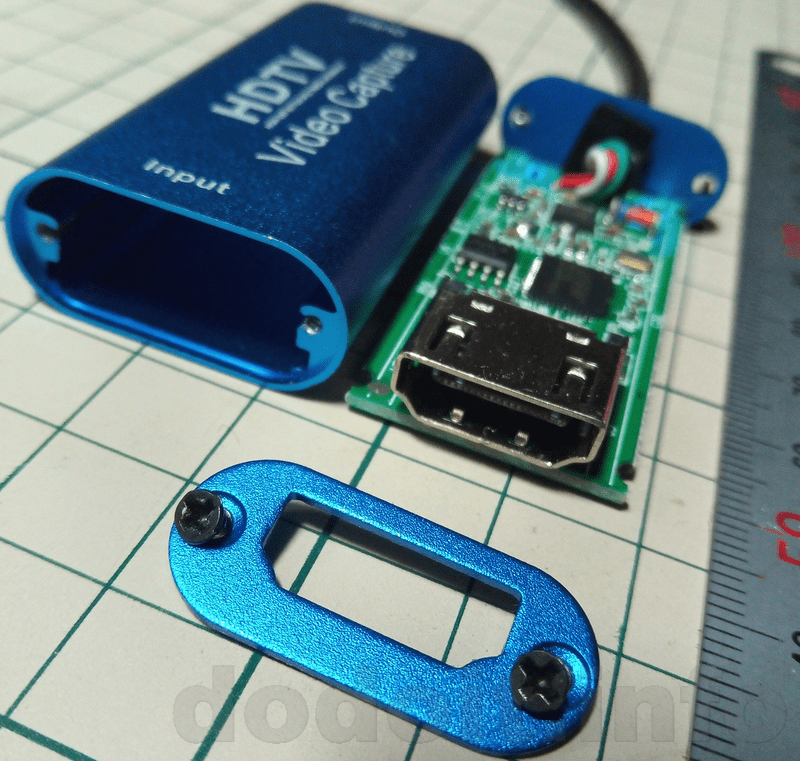

ご覧のとおり、青い筐体は長円筒の上底と下底に青い板をネジ止めしているだけなので、簡単に解体することができます。

反対側も。合計ネジ4本。一般的な小さなネジです。

んで、パカッと開けるとこんな感じ。

分かります?

これ、基板右側ではんだ付けしているケーブルを変えるだけで、上記のマニュアルに載っていた青いケースの3つ製品バリエーションは揃うんです。

Type-CだったらUSB3.0でMicroだったらUSB2.0とかいう日本での常識は幻想です。捨てましょう。(というか実はType-CでもUSB2.0という製品は意外と多く存在するので、筆者だけの偏見だった可能性も多々アリ)

はっきりとした確認は出来ていませんが、恐らく青いケースのはコネクタの形状に関わらずUSB2.0のような気がしています。解像度とリフレッシュレートの限度的にもね。

逆にUSB3.0接続だとしたらMicro端子のバリエーションがあるのがまたおかしいということにもなりかねないですしおすし。

ただ、割と関心したのが、この青いケースと蓋は全くの共通部品でして、出力側ケーブルを変えるだけで3つのバリエーションに対応出来るようにしているコストダウン設計はなかなかに思いました。

その一方で、この製品、発熱対策には全くの無頓着であることもココで分かります。

基板上にヒートシンクは一切無く、青いケースと基板の接触は両端にある青いケースのスライドレールの凹み部分のみ。

つまり、基板はほとんど宙に浮いているのですが、それにも関わらず、使用していると青いケースがアッチッチになります。

ってことはあまり長時間使うと早々に壊れる危険性も? もしくは熱ダレ起こしてコマ飛びが頻繁するとか?

筆者はまだそこまで使い込んではいないのではっきりとそういう現象に遭遇したというところまでは多分行ってない(認知できてない)のですが、ヒートシンク付けたい気分に駆られました。

ところが、恐らく最も熱を発生すると思われるチップの実装面が低く、チップの面よりも周りのはんだ付けの方が高さがある状態でして、何も考えずに金属をポンと乗せるとショートして終わりになりそうで怖いです。

適した形状の金属の塊が見つからないということもあるのですが、絶縁をしっかり考慮しながらでないとおちおちヒートシンクも付けられないということで難易度が上がってしまっています。

周りのハンダに触れないようにチップの面だけに付けようとすると非常に小さなヒートシンクしか付けられないので効果が期待出来ないですし、おっきなヒートシンクを付けようとするとショートが怖いしそもそも高さの違いからチップ面から浮いてしまうよねという問題があるので、うーん。

多分ですね、熱伝導シートを挟めば良いじゃんって話だけな気がするんですけれども、一般民衆が小売の熱伝導シートを購入しようとするとそれだけで恐らくこの製品の価格を超えてしまうんですよ。

それってどうなの? って話だし、ヒートシンクの追加にそんなに投資できるんだったら最初からもっとしっかりした高価な製品買った方が良かったんじゃないの? って話に絶対なるので、この製品にそこまでして苦労と追加投資をするべきでは無いのだろうという結論に至って放置しています。

そもそもそんなに使用頻度が高いわけでも無いですし、用途自体がエマージェンシーみたいなものですので。